接着读元代的书法理论股票股票投资。

元代的书法理论,除了关篇郝经的道技论之外,恐怕最重要的就是赵孟頫的“用笔千古不易”说了。

(赵孟頫画像)

赵孟頫作为元代书坛托古改制、借古开今的领袖,其书法深深影响了元明二朝的士人。赵孟頫的书法思想,主要反映于他的许多关于书法的题跋之中,其中最为重要的是至大三年(1310)赵孟頫北上人大都途中独孤本《定武兰亭》本所作的《兰亭十三跋》,其中的两跋,集中体现了他对书法的认识。其第六跋云:

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益,右军书兰亭,是已退笔,因其势而用之,无不如志。兹其所以神也。

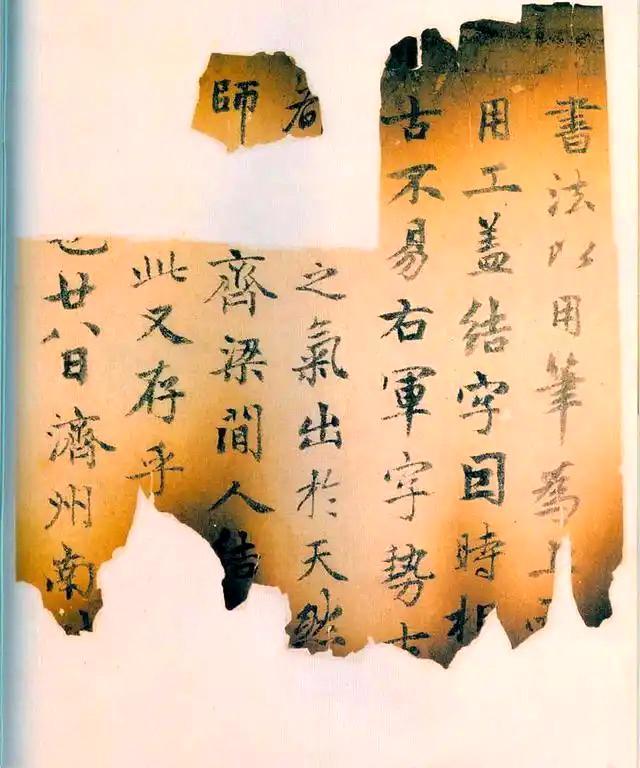

其第七跋(如下图)云:

书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。右军字势……雄秀之气出于天然,故古今以为师法。齐梁间人,结字非不古,而乏俊气,此又存乎其人,然古法终不可失也。

(赵孟頫《兰亭十三跋》局部)

如此两跋所说,在赵孟頫看来,学习书法最重要的一点是“悉知其用笔之意”。必须指出,他所言的“用笔”,是设定于“古人法帖”之中的,这古人法帖即是古代流传的刻帖和其代表《開帐》。进而言之,《阅帖》所收人的法书,主要是魏晋时代的作品。因此他推崇的“古法”,不言而喻正是以他所跋的对象即王羲之《兰亭序》为代表的。

一、赵孟頫“用笔千古不易”说

在这两段文字中,有三个概念必须弄清楚:

一是“用笔”,专指笔法,并且其主要设定于魏晋时代的笔法。二是“结字”,是为字势、间架的同义之问。三是“古法”,在这里是包括了用笔、结字在内的一个大概念,其中的一个“古”字限定了其属性,以此区别于“今”。

在三个概念中,笔法为体,结字为用,古法则将二者统一于一个审美理想的概念中。笔法为核心,赵氏限定为“千古不易”;而结字则为表象,可“因时相传”。但必须指出,他所指的“相传”之“传”,仍是以“古”的时段为基点的,故他又称“齐梁间人,结字非不古,而乏俊气”。

关于结字也必须是“古”的这一认识,我们完全可以从赵氏及受其影响的书家的作品中得到证实。也就是说“结字”可变,“字势”可变,但仍以魏晋人的“结字”为变的基础,失去这个基础,便背离了“古”的标准。

由此,我们可以确认:他所言“右军字势,古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法”这句话中,前一个“古”是指王義之之前的“古”,后一个“古”则是指赵孟頫以前的“古”。而“古法一变”中,既包含了王羲之于前人笔法的继承,也包含了他“因时相传”,在前人结字的普遍规律中,加进了具有个性的追求。

后一句“雄秀之气出于天然”,虽是说王羲之的雄秀之气来自于天性,而实际上也特指王羲之的字势所具有的个性风格是“雄秀”。这正是“一变”的注脚。他最后说“古法终不可,即是说“用笔”是千古不能失去的基本规律,而结字也当以古来的标准为基准。尽管他在用笔和结字之间设定了一个不可更动和可以相传的变量,但仍以不离“古法”力限定范围。

大约由于赵孟頫的《兰亭十三跋》乃随笔而成,未能如专门书论文字那样严密,因此后世学书者,每有误解,以至提出非议:

既然“用笔千古不易”,何以又称“右军字势,古法一变”呢?历史上的书体演变从篆至隶,由隶至草、行、楷,笔法一直在变更中,又如何“用笔千古不易”呢?

所以提出这样的问题,是因为前述三个概念及其相互关系尚未弄清。在弄清概念的基础上,再从总体上把握这段文字,我们则可以得出这样的认识,即赵氏在用笔和结字二者之间,作了层次上的划分。

他认为笔法和结字二者位置是:笔法重于结字,而且这二者的关系在书法中是不能逆转的。 结字可以因时相传而变化,用笔做为书法的规律则千古不可更改,即,学习书法的关键在掌握用笔的规律。

这样关于“结字因时相传,用笔千古不易”的命题,便超乎于一般技法理论之上,他从笔法与结字的关系及层次划分中,确认了书法的本质属性,也就是说虽然用笔与结字都是书法的基本要素,而用笔之法是尤为核心的成分。

这是赵孟頫“用笔千古不易”的核心。而关于这一点,历代书论家,各有自己的理解和诠释。

二、清人周星莲的跟随与转换

清代周星莲《临池管见》将“千古不易”的用笔,解释为“指笔之肌理言之,非指笔之面目言之。”而笔之面目,即言笔墨之形迹。

他认为那些错误理解赵氏这一论断的人,乃曲解了赵孟頫的原意。简言之,“用笔”作为书法的规律法则,是永远不可取代的概念,如若偷换了用笔第一与结字第二这两者的关系,或忽略了书法这一深藏内部的本质属性,则必然导致书法的消亡。这是因为书法艺术诸要素若结字、若章法、若墨法,皆决定于笔法。

反之,字可观其结字姿态,可观其章法变化,可观其墨色浓淡,然若透过形迹,无笔法可循,无用笔之法则,则皮之不存,毛将焉附!其可称字,其字可识,其字可规整有实用美,而皆不可称之为书法。因此“用笔千古不易”这一命题,正揭示了书法艺术深层的核心问题。

三、启功的论点

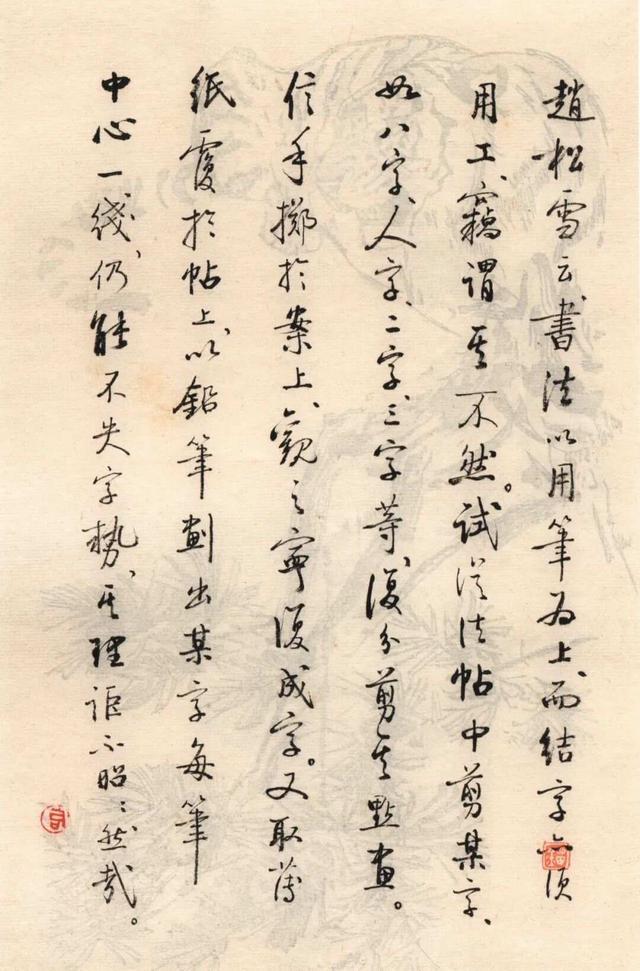

关于“用笔”和“结字”,当代书法家启功先生有自己的论点,如图:

(启功关于笔法和结字的论点)

我们把这段文字录出来:

赵松雪云,“书法以用笔为上,而结字亦须用工”,窃谓其不然。试从法帖中剪某字,如八字、人字、二字、三字等,复分剪其点画。信手掷于案上,观之宁复成字。又取薄纸覆于帖上,以铅笔划出某字每笔中心一线,仍能不失字势,其理讵不昭昭然哉。

启功认为赵孟頫把用笔摆在结字的前面这种排序不对。他举例说明结字的重要性,称把用笔极佳的字的点画各自剪开,“信手掷于案上”,则难以成字。而如果用薄纸覆于用笔极佳的书帖之上,用铅笔沿着字的中心一线描出来,即“仍能不失字势”。

这个举例很实际,不用亲自试,其中道理一思即明。

(启功像)

单看启功先生的论点,足以成论,亦言之成理。

也就是说,赵孟頫认为用笔在书法创作中第一重要,而启功先生认为结字在书法创作中第一重要。勿用讳言,“用笔”和“结字”自然都非常重要,问题是,究竟“用笔”和“结字”哪个更重要呢?

这实在是一个无法说得清的问题。

四、结论

我们认为,“用笔”和“结字”不能割裂来看!

实际上,这一对儿概念,可对应“碑学”和“帖学”,相应的来说,碑学更重“结字”,而帖学更重“用笔”。实际创作中,二者同样重要。如启功先生所言,“结字”在书法中起着至关重要的作用,它不仅关系到字形的准确性和美观性,还直接影响到作品的整体效果。而“用笔”则是书法表现力的关键,用笔的功夫直接影响到每个字的线条质量和整体作品的视觉效果。

也就是说,“用笔”和“结字”二者相辅相成,不可偏废。赵孟頫强调“用笔”,是因为他的书法立场是以力矫宋人之失(宋人的特点是“写意”)为出发点的,是以复古为基调的股票股票投资,他所复的“古”,是以“二王”为代表的帖学为基础的,自然以“用笔”为上,并强调其“千古不易”。